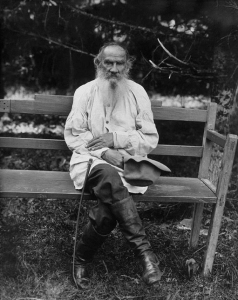

Л. Н. Толстой

Лев Толстой и библиотека

В 1910 году, когда умер великий писатель Л. Н. Толстой, Общество попечения о народном образовании в Ново-Николаевске на своём чрезвычайном заседании постановило увековечить память великого писателя: назвать Закаменскую библиотеку именем великого писателя и приобрести для неё полное собрание сочинений Толстого в роскошном переплёте, а также его портрет. Можно смело утверждать, что это первая библиотека, которой было официально присвоено имя Льва Толстого.

От имени многочисленных членов Общества его правление выразило телеграммой сердечное соболезнование жене писателя – Софье Андреевне Толстой: «Новониколаевское Общество народного образования выражает свою глубокую скорбь по поводу кончины великого русского мыслителя и человека Льва Николаевича. Желаем Вам бодрости и сил перенести эту неизмеримо тяжёлую для вас и всего человечества дорогую потерю. Умерло тело, но дух и гений Льва Николаевича будет вечно жить в сердцах людей».

При Обществе попечения о народном образовании был создан денежный фонд имени Л. Н. Толстого для помощи бедным детям. Чтобы популяризировать творчество Л. Н. Толстого и почтить его память, в библиотеке проводились народные толстовские чтения.

Что почитать о Толстом

Н. А. Никитина. Повседневная жизнь Льва Толстого в Ясной Поляне

Никитина, Н. А. Повседневная жизнь Льва Толстого в Ясной Поляне / Нина Никитина. – Москва : Молодая гвардия, 2007. –395 с. : ил. – (Живая история : Повседневная жизнь человечества).

Характер человека особенно ярко проявляется в повседневной жизни. И даже гению не дано оторваться от обыденности. Жизнь Толстого со стороны казалась современникам вполне будничной. Вроде бы каждый его день был похож на другой: прогулки пешком или верхом на лошади при любой погоде, всегда в одно и то же время завтрак, обед, ужин; игра на фортепиано, в шахматы, в карты. При этом Толстой работал без выходных, много времени проводил за письменным столом, из-за чего называл себя «машиной для писания». Прошло время и сейчас жизнь Толстого считается уникальной, она впечатляет нас своими плодами.

Чрезвычайно интересно знакомиться с тем, как Лев Николаевич стал великим человеком. Толстой был убежден в том, что он существовал еще до того, как родился, что он – произведение всех своих предков, живших задолго до него. Недостающие знания о них он компенсировал богатством своего воображения. Деда, мать, отца он во многом мифологизировал.

Из книги Нины Никитиной можно узнать, как из множества будничных реалий складывалась жизнь писателя. Она протекала в заботах о здоровье, о чистоте в доме, о комфорте близких, о чувстве долга и многом другом. Изо дня в день писатель читал и перебирал книги, вёл интенсивную переписку со всем миром, приводил в порядок бумаги, наслаждался музыкой, пил чай с ромом и тартинками.

Толстой не отличался богатырским здоровьем, но благодаря своей воле благополучно преодолевал многие недуги. Он верил в свои духовные силы, в здоровый дух. Воодушевлялся, когда близкие и гости, наблюдая, как он в 67 лет крутит «солнце» на турнике, восторженно восклицали: «О-ля-ля!»

«Без своей Ясной Поляны я трудно могу представить себе Россию и моё отношение к ней», – писал Толстой. Она стала для него первой и последней любовью, превратилась в его Вселенную. Яснополянский мудрец оставил нам не только свои великие книги, но и одарил нас своим главным творением – достойно прожитой жизнью, протекавшей в постоянной борьбе со всем тем, что мешало ей стать совершенством. Книга «Повседневная жизнь Льва Толстого» читается легко и занимательно, потому что автором отобраны для неё сюжеты, возбуждающие большой интерес.

Игорь Ефимов. Ясная Поляна

Ефимов, И. М. Ясная Поляна. Роман в диалогах / И. М. Ефимов. – Новосибирск : Свиньин и сыновья, 2015. – 336 с. : ил.

Оригинальная книга Игоря Марковича Ефимова – сценарий, в котором нет ни одного слова, сочинённого автором. Все монологи, реплики, комментарии и диалоги взяты из писем, дневников, воспоминаний супругов Толстых, их детей и родственников, друзей и знакомых, навещавших Ясную Поляну в 1860 – 1910 годы.

Граф и графиня Толстые с самого начала своего супружества взяли за правило не иметь никаких тайн не только друг от друга, но и от широкого круга своих знакомых и современников. Они давали друг другу читать свои дневники и письма к другим лицам, открывали доступ к этим материалам своим детям, родственникам и биографам.

В начале 1900-х Софья Андреевна предприняла долгий труд по переписке начисто дневников своего мужа, чтобы ещё при его жизни сдать их в Исторический музей. Сам Лев Николаевич давал своим дочерям читать его дневники и делать из них выписки. Всё это свидетельствует о том, что Толстые хотели быть услышанными. Они верили, что их душевный опыт поможет людям открыть какие-то важные тайны нашего бытия на Земле. Вглядываясь в их жизнь, мы можем чувствовать себя приглашёнными в зрительный зал, где на сцене разыгрывается реальная драма их жизни, достигающая порой накала греческих трагедий.

Подробные дневники вели музыкант А. Гольденвейзер, домашний врач Д. Маковицкий, секретарь Н. Гусев, дочь Александра Львовна и другие родственники. Ближайший друг Владимир Григорьевич Чертков копировал и сохранял чуть ли не каждое письмо, написанное Толстым, любую пометку на клочке бумаги.

Поскольку записи в дневнике Толстых предназначались для прочтения другими, мы имеем право прочитать их как бесконечный диалог. Если бы телевидение было изобретено на сто лет раньше, весьма вероятно, что в этом случае Толстые оставили бы нам не записи, сделанные ручкой, а телевизионные ленты со своими исповедями, которые были бы смонтированы в хронологической последовательности.

И еще можно пофантазировать о том, как Лев Толстой мог бы вести блог, где писал большие посты об общечеловеческих ценностях и простых радостях жизни в деревне, много раз правил свои тексты и блокировал несогласных с ним читателей. Впрочем, это тема для отдельного разговора, а не предлагаемой книги Игоря Ефимова.

Венера Ласько. Цветы Ясной Поляны, собранные и засушенные графиней Софьей Андреевной Толстой

Ласько, В. А. Цветы Ясной Поляны, собранные и засушенные графиней Софьей Андреевной Толстой / В. А. Ласько. – Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», 2008. – 12 с. : ил.

Софья Андреевна Толстая на протяжении сорока восьми лет оставалась сопричастной к «вседневной и умственной жизни» Льва Николаевича, была его помощницей в творческих изысканиях, секретарем, переводчицей на французский язык некоторых трактатов, заботилась о сохранности литературных и философских трудов. Она настояла на передаче усадьбы в собственность государства, и сейчас в музей-усадьбу Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» не уменьшается поток посетителей. Софья Андреевна называла свою жизнь в Ясной Поляне строгим исполнением долга. И она исполнила свой долг – сохранила для потомков родовое имение и творческое наследие мудреца.

Своеобразным дневником можно назвать альбомы Софьи Андреевны Толстой с композициями из засушенных растений Ясной Поляны, в которых она отразила некоторые вехи своей жизни. Татьяна Михайловна Сухотина-Толстая (Альбертини) вспоминала: «Летом бабушка посылала меня разыскивать и собирать редкие полевые цветы, а осенью – разнообразные и оригинальные листья. Она их сушила, наклеивала в альбомах или же рисовала их».

Софья Андреевна запечатлела для нас природу Ясной Поляны в пейзажах, натюрмортах, композициях из цветов, фотографиях, мемуарах. 7 сентября 1908 года она записала в дневнике: «Моя жизнь вся сводится к материальным заботам. А как я люблю природу; смотрю на покрасневшие клены и хочется их написать. Люблю искусство: иду по полю, а мысленно твержу стихи Тютчева: «Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора…» и т.д.».

Природа Ясной Поляны – удивительная и своеобразная память о семье Толстых, их окружении. Этот уголок русской земли известен всему миру как родина величайшего писателя всех времен и народов. Его праправнук, Владимир Ильич Толстой, долгие годы возглавлявший музей-усадьбу, написал: «Ясная не застыла в своем величии, не стала сама себе памятником. Она бесконечно живая, подвижная, всеми любимая и для каждого своя, неповторимая. Вы еще не были в Ясной Поляне? Значит, вы не знаете России. Приезжайте. Она ждет именно вас!»

Книга Венеры Ласько поможет открыть не только дневниковые записи С. А. Толстой, но и перелистать прелестную хронику Ясной Поляны в цветах.

Главный библиограф Ирина Фомичёва

Когда читаешь произведение, всегда интересно понимать то, что волновало и тревожило автора в момент его создания. Любопытно знать, как писал свои произведения великий русский писатель Лев Николаевич Толстой. Составлял ли он план, прорабатывал ли персонажей? Какие события из своей жизни упомянул в произведениях и как в процессе работы изменил судьбы главных героев? По словам А. С. Пушкина, «следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная». Предлагаем вашему вниманию уникальные книги, которые помогут приоткрыть тайны творческой лаборатории Л. Н. Толстого и понять, что легло в основу его художественных произведений, ставших классикой на все времена.

Александр Ткачёв. Кавказский роман

Ткачёв, А. В. Лев Толстой. Кавказский роман. 1851 – 1904 / А. В. Ткачёв. – Москва : Русскiй Мiръ, 2018. – 992 с. : ил. – (О доблестях, о подвигах, о славе…).

Начало и конец художественного творчества Л. Н. Толстого связаны с Кавказом: свою первую повесть «Детство» он написал в Тифлисе в 1851 году, свой последний шедевр «Хаджи-Мурат», посвященный Кавказской войне, завершил в 1904 году. На протяжении 53 лет, разделяющих эти даты, писатель прямо или косвенно обращался к своему кавказскому опыту и кавказскому материалу во многих художественных, философских и публицистических произведениях, включая романы «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресение». Здесь же, на Кавказе, началась и его военная биография.

В июне 1853 года с Толстым произошло событие, которое легло в основу рассказа «Кавказский пленник». Вместе со своим другом, мирным чеченцем Садо, он едва не попал в плен. К счастью, преследователи не стреляли, и погоня закончилась тем, что зоркий часовой русской крепости Грозной поднял тревогу, а выехавшие навстречу казаки принудили чеченцев прекратить попытку захвата. Лев Николаевич записал тогда в дневнике: «вёл себя хорошо, хотя и слишком чувствительно».

Исследование Александра Ткачёва «Лев Толстой. Кавказский роман. 1851 – 1904» освещает службу Толстого в артиллерии Отдельного Кавказского корпуса, его участие в боевых действиях. Как и в монографии «Подпоручик Севастопольский», посвященной событиям Крымской войны, Ткачёв с исключительной полнотой восстанавливает все перипетии военной жизни писателя. Существенная часть повествования отводится кавказскому окружению Толстого, его интересу к истории, быту и культуре казаков и горцев.

Новый подход автора книги к творчеству Толстого заключается в том, что кавказские тексты осмыслены здесь как единое произведение, как своего рода «кавказский роман», создававшийся более полувека. Персонажи переходят под разными именами из одного произведения в другое.

В письме к своей двоюродной тете и близкому другу Александре Андреевне Толстой он писал: «Это было и мучительное, и хорошее время. Никогда, ни прежде, ни после, я не доходил до такой высоты мысли, не заглядывал туда, как в это время, продолжавшееся 2 года. И все, что я нашел тогда, навсегда останется моим убеждением».

Книга «Лев Толстой. Кавказский роман» предназначена для всех любителей творчества писателя, и особенно для тех, кого волнуют неизвестные подробности его биографии.

Александр Ткачёв. Подпоручик Севастопольский

Ткачёв, А. В. Подпоручик Севастопольский: Мистерия войны и мира / А. В. Ткачёв. – Москва : Русскiй Мiръ, 2013. – 872 с. : ил. – (О доблестях, о подвигах, о славе…).

Книга посвящена севастопольской эпохе в жизни Л. Н. Толстого и тому влиянию, которое она оказала на его дальнейшее творчество.

Лев Толстой находился в Крыму и в Севастополе с ноября 1854 года по ноябрь 1855 года в звании подпоручика артиллерии, которое относилось к XIII классу чинов Табели о рангах, что по современной шкале соответствует званию лейтенанта. Военный опыт русского гения нашел отражение не только в «Севастопольских рассказах», но и «Войне и мире», «Казаках» и других произведениях.

Историко-литературное исследование Александра Ткачёва «Подпоручик Севастопольский» на основании широкого круга архивных и мемуарных источников впервые исчерпывающим образом освещает военную службу Толстого в севастопольский период. Автор устанавливает ряд ранее неизвестных фактов и показывает, как романе «Война и мир» появились картины и сцены Крымской войны 1853–1856 годов, очевидцем и участником которых был Толстой.

Сослуживцы подпоручика и деятели «севастопольской страды» стали прототипами романных героев и персонажей, подарив им свои поступки, внешность, высказывания, подвиги и низкие деяния. Толстой первым в мировой литературе показал окопную правду войны, потому что увидел ее глазами русского солдата. Он первым показал этих героев без прикрас, но с истинной любовью и пониманием.

Толстой отважно заявил, что героя в обычном смысле нет в его рассказах. «Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души и которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен, – правда». Эти слова донеслись из самого пекла, с четвертого бастиона, оттуда же, откуда шли казенные реляции о подвигах и брели раненые, изувеченные солдаты.

В «Севастопольских рассказах» молодой граф писал не о громе побед и барабанной музыке, а о крови, страданиях, страшных госпиталях, волчком крутящихся бомбах, о будничности смерти и жалком тщеславии штабных офицеров.

Как писал Л. Н. Толстой, «на дне души каждого лежит та благородная искра, которая сделает из него героя; но искра эта устает гореть ярко – придет роковая минута, она вспыхнет пламенем и осветит великие дела».

Великие дела прошлого встают перед читателями на страницах книги «Подпоручик Севастопольский». Вошедший в книгу богатый иллюстративный материал воспроизводит основные события Крымской войны, и впервые появилась возможность увидеть многие изображения событий тех лет.

Издание адресовано всем ценителям творчества писателя, желающим ближе познакомиться с «военными» страницами его биографии для понимания источника его вдохновения.

Главный библиограф Ирина Фомичева

Лев Толстой. Севастопольские рассказы

Толстой, Л. Н. Севастопольские рассказы / Л. Н. Толстой ; художники А. Гущина, В. Дугин. – Москва : Детская литература, 2017. – 190 с. : ил. – (Школьная программа).

Лев Толстой. Кавказский пленник. Хаджи-Мурат

Толстой, Л. Н. Кавказский пленник. Хаджи-Мурат / Л. Н. Толстой ; вступительная статья А. Гулина ; художник Ю. Николаев. – Москва : Детская литература, 2024. – 201 с. : ил. – (Школьная библиотека).

Лев Николаевич Толстой был исключительно плодовит не только в плане произведений. Среди мировых литературных классиков он был самым многодетным отцом: в браке с Софьей Андреевной Берс у него родилось 13 детей, восемь из них дожили до зрелого возраста.

Как писал Лев Николаевич, он не понимал детей до трехлетнего возраста. Но когда они подрастали, охотно проводил с ними время: приучал к гимнастике, бегал наперегонки, катался на коньках, читал им Жюля Верна, водил на охоту и рыбалку. Но дети росли, становились подростками и начинали искать свой путь в жизни. У дочерей Толстого плохо складывалась личная жизнь, никто из мужчин не мог сравниться в их глазах с отцом. Сложными были отношения мальчиков с отцом: сначала они им восхищались и подражали, а в какой-то момент захотели отделиться и даже бросить вызов, как это сделал Лев Львович.

Каким был Толстой-отец? Что думали и писали о нём его дети? Что это вообще значит – быть сыном или дочерью человека, ещё при жизни признанного гением во всём мире? Предлагаем познакомиться с книгами, в которых можно больше узнать об отношениях Льва Николаевича и Софьи Андреевны Толстых со своими по-своему незаурядными детьми.

Павел Басинский. Лев Толстой

Басинский, П. В. Лев Толстой : Свободный человек / П. В. Басинский. – Москва : Молодая гвардия, 2017. –302 с. : ил. – (Жизнь замечательных людей : серия биографий ; вып. 1637).

О Льве Толстом написаны десятки мемуаров, мельчайшие факты биографии отражены в сотнях писем и дневниковых записей современников. Но жизнь его продолжает оставаться загадкой.

Писатель и журналист, лауреат литературной премии «Большая книга» Павел Басинский подробно рассказывает о семейном «проекте» Толстого. Брак без детей был для него немыслим, силу семьи он находил исключительно в детях. «Наши дети – наши роли», – писал он любимой тетеньке Александре Андреевне Толстой. Толстой имел в виду, что семья его будет такой же многодетной, как семья родителей. Выросшая в большой семье жена безоговорочно согласилась с ним. Конечно, главная забота о воспитании детей легла на Софью Андреевну, и не случайно в их воспоминаниях она занимает едва ли не главное место.

Из книги можно узнать о любимых играх Льва Николаевича с детьми, понять, какой тайный ключик он умел подобрать к сердцам своих сыновей и дочерей. Читая их воспоминания о яснополянском детстве, приходишь к мысли, что если Толстой мечтал устроить в Ясной Поляне отдельно взятый рай, ему удалось это сделать для своих детей.

Нина Никитина. Софья Толстая

Никитина, Н. А. Софья Толстая / Н. А. Никитина. – Москва : Молодая гвардия, 2010. – 261 с. : ил. – (Жизнь замечательных людей : серия биографий ; вып. 1229).

Быть спутницей гениального человека необычайно сложно. Книга культуролога и писательницы Нины Никитиной рассказывает о судьбе Софьи Андреевны Толстой, разделившей с Львом Николаевичем 48 лет семейной жизни, а после смерти писателя посвятившей свою жизнь сохранению его памяти.

Софья Андреевна нашла счастье в материнстве, в семейных радостях и, конечно, в своей профессии «жены писателя». Она была для него не только любимой женой, но и слушательницей, советчицей, переписчицей. Вдохновляла его как муза: в образ замужней Наташи Ростовой Толстой вложил её черты, создав образец счастливой семейной женщины.

В душе Софьи Андреевны жили два сильных чувства, вполне равновеликих – любовь к мужу и любовь к детям. Она сумела создать и сохранить семью, воспитать и вырастить детей. Сама учила их русской грамоте, французскому и немецкому языкам, танцам и многому другому.

Дав возможность любимому мужу творить, не задумываясь о быте, она пребывала в материальных делах и заботах о детях. Софья Андреевна считала несправедливым «обездоливать многочисленную и небогатую семью нашу», не одобряла отказа писателя от платы за свои произведения, не последовала за ним в его новых идейных исканиях.

Автор книги настолько прониклась чувствами и переживаниями своей героини, что порою кажется, будто сама Софья Андреевна рассказывает о своей семье, о привычках и характерах детей. Какие постулаты матери взяли они на заметку, а какие переосмыслили по-своему, можно узнать, прочитав книгу Нины Никитиной.

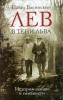

Павел Басинский. Лев в тени Льва

Басинский, П. В. Лев в тени Льва / П. В. Басинский. – Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2015. – 509 с. – (Литературные биографии Павла Басинского).

В 1869 году в семье Толстых родился третий сын, которому дали имя отца. Софья Андреевна подарила любимому мужу долгожданного сына в год его величайшего триумфа: Толстой закончил огромный семейно-исторический роман «Война и мир» и был признан великим писателем.

Детство Льва прошло в доме, когда в душе его отца зарождался религиозный проповедник, отрочество попало на тот момент, когда с Львом Николаевичем окончательно случился духовный переворот и в семье начались серьезные разногласия. Можно сказать, что сын Лев родился на вершине семейного счастья и перед началом его заката.

Отроком он невольно оказался перед выбором: кто прав, кого слушать, за кем идти? Сделать выбор в пользу отца или матери? Он хорошо понимал, что быть сыном Толстого, вторым Львом Толстым, – великая ответственность и крест. И Лев Львович искал разные пути-дороги: он пытался стать врачом, писателем, скульптором, общественно-политическим деятелем. Но везде его принимали только как сына великого писателя, Льва Толстого-маленького. В шутку называли Тигр Тигрович. Двух Львов Толстых литература была не в состоянии выдержать. В итоге – несбывшиеся мечты Льва Львовича и сломанная жизнь, а любовь сына к отцу переросла в ненависть.

Привлекая переписку, цитируя дневниковые записи и воспоминания членов семьи, автор рассказывает о жизни Льва-младшего от рождения и до последних дней. В результате перед читателем возникает трехмерная картина жизни семьи. Как всегда у Павла Басинского, глубина знания «предмета» сочетается в книге с необыкновенной лёгкостью и занимательностью изложения.

Л. Л. Толстой. Опыт моей жизни. Переписка Л. Н. и Л. Л. Толстых

Толстой, Л. Л. Опыт моей жизни. Переписка Л. Н. и Л. Л. Толстых / Л. Л. Толстой ; составление, подготовка текста, комментарии Л. В. Гладковой, Е. В. Нелюбиной, С. Д.Новиковой. – Москва : Кучково поле ; Горное образование, 2014. – 576 с. : ил.

«Опыт моей жизни» – впервые опубликованные воспоминания сына великого писателя, Льва Львовича Толстого.

Интересно читать его признание: «От матери я взял её здравый смысл и верный жизненный инстинкт. От отцовской линии – его спокойный и здравый ум и гордость вместе с горячностью, хотя во мне сочеталось еще целое множество других черт, которые я взял от других моих предков, что создало из меня очень сложного и страстного, доброго и злого, слабого и сильного, более дурного, чем хорошего, человека».

Пристрастный, порою обличительный взгляд Льва Львовича на жизнь в Ясной Поляне, на отца и его окружение позволяет многое понять в яснополянской обстановке конца XIX – начала XX века. В воспоминаниях он изложил весь опыт своей нелегкой, но яркой жизни. Петербургский литератор, женатый на шведке Доре Вестерлунд, эмигрант после 1917 года, скитавшийся по Европе и Америке и нашедший, наконец, покой в Швеции среди своего многочисленного потомства, – все это здесь подробно описано.

Но все-таки главное в книге – постоянный спор-диалог, который ведет Лев с великим отцом. В объемной переписке, опубликованной впервые, спор достигает особой остроты и накала. Большим достоинством издания является то, что оно снабжено уникальными фотографиями из фондов Государственного музея Л. Н. Толстого и частных архивов.

Александра Толстая. Дневники. 1903–1920

Толстая, А. Л. Дневники. 1903–1920 / А. Л. Толстая ; составление и подготовка текста Н. А. Калининой, С. Д. Новиковой ; вступительная статья Н. А. Калининой, С. Д. Новиковой. – Москва : Кучково поле, 2015. – 336 с. : ил.

Издание дневников Александры Львовны Толстой – долгожданное событие для всех, кто интересуется жизнью семьи Толстых. Младшая дочь Льва Толстого была для него самым близким человеком в последние годы его жизни. Именно ей он завещал в «полную собственность» всё написанное. Лев Николаевич не сомневался, что дочь выполнит главное его условие – сделать всё написанное отцом всенародным достоянием.

Сближение Александры с отцом началось, когда она стала переписывать его рукописи и помогала вести переписку с многочисленными корреспондентами. В 19 лет под впечатлением от чтения дневников отца, которые она в то время переписывала, юная Александра начала вести свой первый дневник, в котором впервые задалась вопросом: «Как я буду жить потом без отца? Чем я буду жить?» Страницы дневника освещены огромной жалостью и любовью к 82-летнему отцу. Позднее на основе дневника Александровной Львовной были написаны воспоминания «Об уходе и смерти Л. Н. Толстого».

Александра Львовна прожила долгую и интересную жизнь. Сестрой милосердия она прошла ужасы Первой мировой войны, была награждена боевыми наградами – двумя Георгиевскими медалями. С 1919 года являлась хранителем усадьбы «Ясная Поляна». В 1929 году она покинула Россию, уехав в Японию с циклом лекций о Толстом. Для помощи русским эмигрантам в 1931 году основала в США Толстовский фонд. Своим авторитетом, своей энергией А. Л. Толстая служила России вдали от Родины, материально и духовно поддерживала попавших в беду русских людей.

Читать дневники Александры Львовны очень интересно, и можно только преклоняться перед силой ее духа и ясностью мысли. Издание публикуется по подлинникам, хранящимся в Отделе рукописей Государственного музея Л. Н. Толстого. Книга снабжена уникальными фотографиями из фондов музея.

Главный библиограф Ирина Фомичёва

Лев Николаевич Толстой – выдающаяся личность, гений русской литературы, гуманист и просветитель. О нём всегда много писали и спорили, поэтому книгам, посвящённым его жизни и творчеству, едва ли хватит места даже в большой библиотеке. Мы предлагаем вниманию читателей несколько разнообразных, как и сам писатель, книг из Толстовского фонда. Это альбом его фотографий, сборник афоризмов, а также исследования праправнучки Льва Николаевича Феклы Толстой и интересная публикация сотрудницы Государственного музея Л. Н. Толстого Дарьи Еремеевой.

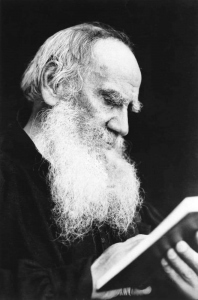

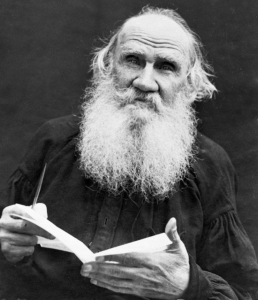

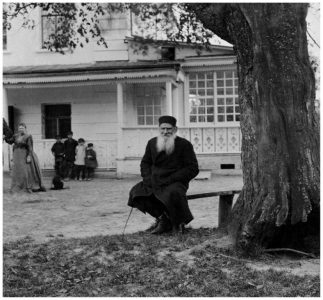

Толстой в жизни. Фотографии 1900 – 1905 гг. Альбом-каталог

Толстой в жизни. Фотографии 1900 – 1905 гг. Альбом-каталог / Составители, авторы предисловия и комментариев М. Г. Логинова, Т. К. Поповкина. – Москва : Кучково поле, 2013. – 272 с.: ил.

Альбом посвящен жизни великого писателя и истории его фотографирования с 1900 по 1905 годы. Этот отрезок времени был насыщен важными событиями в жизни писателя: он следил за ходом русско-японской войны, возмущался репрессиями против духоборов, переживал жестокое подавление бунтов крестьян, сочувствовал угнетенным бурам.

Жена Л. Н. Толстого Софья Андреевна, как бы подытоживая яснополянскую жизнь за первые годы XX столетия, писала в 1905 году: «Мы живём тихо в Ясной Поляне, но жизнь всего мира и всей России доходит до нас и очень волнует». Толстому было свойственно глубокое проникновение в смысл происходящих событий. В 1901 году в одном из писем дочери Марии Львовне Оболенской он признавался: «Я очень занят современностью, кажется, что в ней есть и вечное».

Большая часть фотографий писателя – любительские, снятые членами семьи, его друзьями и знакомыми. Как известно, Толстой не любил фотографироваться, но любил фотографии родных и знакомых. В них запечатлелись его привычки, манера одеваться, ходить, сидеть на лошади, завтракать, общаться с близкими людьми. В комментарии к фотографиям включены многочисленные тексты Л. Н. Толстого, лиц ближайшего окружения и его современников. Это даёт возможность составить разностороннее представление о Льве Толстом и понять писателя, который был чутким барометром нравственной атмосферы своей семьи, своей родины и всего мира.

Л. Н. Толстой. Мысли мудрых людей на каждый день

Толстой, Л. Н. Мысли мудрых людей на каждый день / Л. Н. Толстой. – Москва : Олма Медиа Групп, 2013. – 304 с. : ил. – (Мудрость тысячелетий).

Мало кто знает, что писатель оставил после себя не только бессмертные романы, но и четыре книги афоризмов, одну из которых мы предлагаем вниманию читателей. В издание вошли избранные цитаты писателей и мудрецов, к которым часто обращался сам Толстой. Среди них есть и мыслители древности, такие как Марк Аврелий, Сократ, Конфуций, Будда, Лао-Цзы, Аристотель, и более современные: Руссо, Спиноза, Кант, Достоевский и многие другие. Писатель не ставил своей целью дословное изложение чужих мыслей, он стремился «дать большому количеству читателей доступный им ежедневный круг чтения, возбуждающего лучшие мысли и чувства». Сборник интересен еще и тем, что в нём есть многочисленные высказывания самого Толстого, подписанные Л. Т.

Другая особенность книги заключается в её форме: она сделана в виде календаря, и это связано с историей ее создания. В 1903 году, когда Толстой тяжело болел и не мог в полной мере отдаваться работе, он читал Евангелие. Ежедневно отрывая странички календаря, он прочитывал собранные в нем изречения великих людей, и когда в календаре не осталось ни одной страницы, писатель сам стал каждый день записывать выдержки из трудов разных мыслителей. Неудивительно, что с момента выхода сборник использовался для ежедневных гаданий или советов. Столкнувшись с неразрешимым вопросом, читатель открывал книгу на текущей дате и пытался истолковать афоризм или изречение.

Сборник афоризмов, как и учение Толстого, – апология любви и доброты, проникнутая сочувствием к Человеку, снисхождением к его слабостям и порокам. Она проповедует единение людей, равенство наций, культур и религий.

«Мысли мудрых людей на каждый день», как прекрасный пример афористики, даёт своему читателю прекрасные уроки нравственного воспитания.

Фекла Толстая. Как жаль, что Толстой не арбуз

Толстая, Ф. Как жаль, что Толстой не арбуз / Фёкла Толстая. – Москва : Издательство АСТ, 2018. – 320 с. : ил. – (В ритме эпохи).

Книга рассказывает о том, как российская и мировая общественность собиралась встретить 80-летний юбилей Льва Толстого. Как чествовать Толстого? Об этом его почитатели стали рассуждать с самого начала 1908 года, хотя день рождения приходился только на конец августа. Проекты были самые разные: выпустить полное собрание сочинений, повесить портреты во всех школах, поставить памятник, назвать улицы его именем, молчать в честь Толстого и так далее.

В обществе вокруг Толстого развернулась бурная дискуссия: одни предлагали устроить грандиозный праздник, другие говорили о полной отмене чествования. «Как жаль, что Толстой не арбуз и что его нельзя разделить на две части. Страшная путаница возникла бы в головах тысяч людей, если бы осуществить предложение делить Толстого на две половины: здоровую и гнилую», – написал тогда журналист «Казанского телеграфа». Хорошая, «здоровая» часть – это Толстой-писатель и его нужно почтить как автора «Войны и мира» и «Анны Карениной». Вторая часть, «гнилая» – это Толстой-публицист и религиозный философ, поэтому хвалить его никак нельзя.

В библиотеке Государственного музея Толстого сохранилась уникальная коллекция статей из периодики 1908 года, посвященных Толстому. Это более трех тысяч статей, собранных Петербургским бюро газетных вырезок. Кроме того, хранится подборка газет, которую собирала Софья Андреевна в дни самого юбилея. Сам Толстой этих статей не читал. Его мысли, насколько можно судить по его дневнику, были далеко от торжеств, ему этот юбилей был не нужен. Но он был нужен России. «Россия была бы не Россией, если бы не чтила Толстого», – так сказано в одной из газетных статей 1908 года.

Книга построена на цитатах из многочисленных газетных статей, карикатурах, дневниковых записях Льва Толстого и его фотографиях. Современники Толстого писали о нём смело, они легко вступали в заочную полемику. И сейчас газетные споры столетней давности дают живое понимание личности Толстого, ведущего диалог с каждым читателем.

Дарья Еремеева. Граф Толстой. Как шутил, кого любил, чем восхищался и что осуждал яснополянский гений

Еремеева, Д. Граф Толстой. Как шутил, кого любил, чем восхищался и что осуждал яснополянский гений / Дарья Еремеева. – Москва : Бослен, 2017. – 192 с. : ил.

Мы привыкли воображать Льва Толстого хмурым, если не угрюмым стариком с белой бородой, в толстовке и сапогах. Скульпторы, живописцы и биографы создали образ «великого старца» – мудреца, моралиста, человека очень серьёзного.

Книга научного сотрудника Государственного музея Л. Н. Толстого, писателя и критика Дарьи Еремеевой является попыткой изменить это представление. Сначала она начала писать статью о юморе и иронии Толстого, но потом поняла, что обширная тема заслуживает подробного рассказа. Работая в музее Л. Н. Толстого с 2009 года, она часто отвечает посетителям на множество вопросов, а именно: какой он был семьянин? Как воспитывал своих детей? Любил ли он животных? Было ли у него чувство юмора?

Действительно, на фотографиях Толстой не улыбается. А между тем, мало кто знает, что «он смеялся, как смеются очень молодые существа, безудержно, прерывая иногда смех стонами изнеможения, всем телом раскачиваясь взад и вперед, смеялся до слез…» Это слова его дочери Александры Львовны, и подобных воспоминаний о веселом, странном, парадоксальном, непривычном – одним словом, другом Толстом существует довольно много. Это воспоминания родственников, гостей Ясной Поляны, толстовцев, писателей, музыкантов и художников, друживших с Толстым. Свидетельства разбросаны в письмах, мемуарах, дневниках всех тех, кто окружал Толстого в жизни, играл с ним в шахматы, размышлял о жизни, шутил и спорил.

На воспоминаниях и построена книга Дарьи Еремеевой. Автор пытается донести до читателей правду о том, кто сам всю свою жизнь искал правду. Книга снабжена богатым иллюстративным материалом, предоставленным Государственным музеем Л. Н. Толстого, а в конце даётся полная библиография всех процитированных источников.

Главный библиограф Ирина Фомичева

О переписке Льва Николаевича с новониколаевцем Василием Ермохиным

С большой долей вероятности можно утверждать, что одним из читателей библиотеки был колесный мастер Василий Иванович Ермохин, который переписывался и лично встречался с Л. Н. Толстым.

К Толстому в Ясную Поляну Василий Иванович приезжал с сыном Степаном на Пасху в 1904 году. Дома Льва Николаевича он не застал, и Ермохины отправились в рощу, где прогуливался великий русский писатель. Толстой долго расспрашивал гостя о жизни, а потом предложил посодействовать и устроить Ермохина кондуктором железнодорожных вагонов. Но Василий Иванович поблагодарил Толстого и отказался. Через несколько лет он снова писал в Ясную Поляну: «Многоуважаемый Лев Николаевич! Шлю я тебе мои две статейки – «Разговор двух крестьян о смертной казни» и «Вред безбрачия». Да третью заметочку по поводу изобретения воздухоплавания. В посылке этой я порешил так: если есть у него время и здоровье и не завален подобными лучшими присылками, то он прочтет. Но если что-либо не позволит ему это сделать, то ведь я посылаемое ему не купил. И нельзя сделать того, чтобы Лев Николаевич выслушивал нас всех, что кому взбредет в голову.

Не припомните ли крестьянина Ермохина, который приезжал к вам лет шесть назад? Мой настоящий адрес: Новониколаевск, Томская губерния, Кузнецкая улица, колесная мастерская Алеева, Василию Ивановичу Ермохину. Желаю вам, Лев Николаевич, здравия и долгой жизни. 1 августа 1910 г.»

Что за статьи послал новониколаевский философ писателю? Это были размышления об употреблении вина, о декадентской теории «свободной любви» («О вреде безбрачия»), о смертной казни и опасения в том, что воздухоплавание послужит «дьяволу войны».

О вреде вина Лев Толстой ответил Ермохину: «Не могу удержаться, чтобы не сказать вам того, что, может быть, вам будет неприятно, но считаю своим долгом сказать вам, а именно то, что, как пишете, вы пьете вино и находите это если не необходимым, то полезным в тех условиях, в которых вы находитесь, что очень огорчает меня. Я думаю, употребление вами вина и именно в ваших условиях и с вашими большими умственными силами особенно вредно и что вам надо употреблять вашу силу на то, чтобы освободиться от этой вредной привычки. Простите за непрошеный совет и верьте моей искренней симпатии и уважению».

О безбрачии и смертной казни Толстой написал: «Прочёл с большим интересом ваши две статейки, особенно понравилась мне о безбрачии. С мыслями, выраженными о смертной казни, я вполне согласен, но в ней нет той цельности, которая есть в статье о безбрачии. Вижу, что мы с вами одних и тех же взглядов, и мне всегда приятно быть в общении с такими людьми».

Что именно думал Василий Иванович о смертной казни, остается вопросом. Но мнение самого Льва Толстого хорошо известно. Лев Николаевич был ярым противником смертной казни. Во время заграничного путешествия 1857 года, писатель увидел в Париже обезглавливание преступника на гильотине. На 29-летнего Толстого зрелище смертной казни произвёло потрясающее впечатление, в тот же день он написал В. П. Боткину: «Я имел глупость и жестокость ездить нынче утром смотреть на казнь… Это зрелище мне сделало такое впечатление, от которого я долго не опомнюсь. Я видел много ужасов на войне и на Кавказе, но ежели бы при мне изорвали в куски человека, это не было бы так отвратительно, как эта искусная и элегантная машина, посредством которой в одно мгновение убили сильного, свежего, здорового человека. Там есть… человеческое чувство страсти, а здесь до тонкости доведенное спокойствие и удобство в убийстве и ничего величественного».

Наверное, у каждого из последователей Толстого было свое понимание заветов великого писателя. В. И. Ермохин – один из тех многих людей, кто пришел к Толстому с духовными нуждами и нашел в нем отклик и сочувствие.

О В. И. Ермохине: Ермохин приехал в Новониколаевск в 1907 году. Устроился работать в экипажную и колесную мастерскую И. С. Алеева в доме № 37 по Кузнецкой улице. Мастерская ремонтировала любые экипажи: зимние, летние, рессорные, полурессорные, городские ходки и крестьянские телеги. Любопытно, что мастерская сама изготовляла новые экипажи, а при складе в большом количестве хранились окованные и неокованные колеса, ободья и дубовые спицы для колёс. Но в историю города мастерская вошла не трудовыми достижениями, а историей переписки своего мастера с писателем. Устроившись в мастерскую Алеева, Василий Иванович перевёз в город жену и четверых детей. Помимо работы, Ермохина интересовало многое: он постоянно читал, причём не развлекательную литературу, а книги по истории и философии. Мастер был частым гостем в книжной лавке и библиотеке Общества приказчиков, ходил слушать ораторов на демонстрации и маёвки, хранил дома нелегальную литературу. Однажды дошло дело до обыска с катастрофическими последствиями: когда исправник Попов пересмотрел все домашние книги, он забрал в участок рукописи и переписку Ермохина с Толстым. Василий Иванович был глубоко потрясен случившимся, он не находил себе места: ходил в участок, требовал вернуть ему переписку, грозился дойти с жалобами до самого министра внутренних дел. Часть рукописей ему всё же вернули, но Ермохин до того разругался с полицией, что, опасаясь мести, уехал из города на Алтай.